La vendetta, secondo un vecchio andante, è un piatto che va servito freddo. E se possibile, aggiungeva Francesco Venturi in Polder (Fernandel, 1998), con qualche goccia di limone sopra.

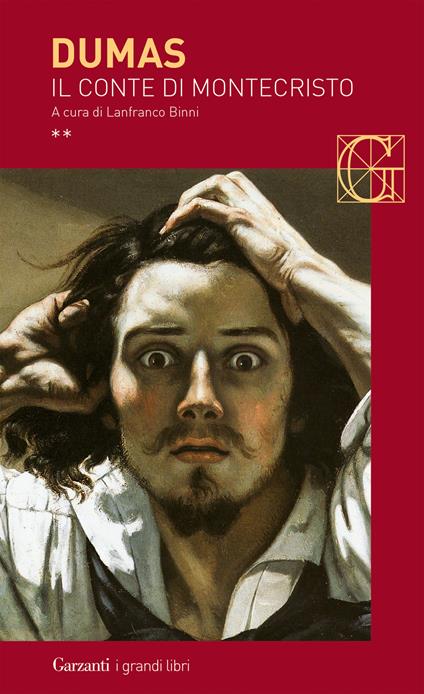

Una massima che il grande scrittore francese Alexandre Dumas (1802-1870) sembra aver applicato alla lettera già a metà dell’Ottocento nel mettere a punto uno dei suoi romanzi più riusciti, ovvero Il conte di Montecristo (Garzanti, traduzione di Lanfranco Binni), un’opera ormai di culto, che ha conquistato anche il cinema e la tv.

Qui, infatti, un mite marinaio di nome Edmond Dantès si ritrova d’un tratto catapultato in una realtà diversa da quella a cui aspirava, segnata dalla prigionia e dalle privazioni, da una serie di accuse false e da un intollerabile isolamento, che per il tiro mancino di qualche invidioso si trasforma in un incubo lungo ben 14 anni.

Privato della sua giovinezza, della sua carriera e reputazione, delle nozze imminenti con la donna che amava e della possibilità di assistere l’anziano padre indigente, Dantès riesce a scoprire la verità sul complotto ai suoi danni, a istruirsi e a fuggire grazie all’aiuto dell’abate Faria, internato come lui nell’inespugnabile Castello d’If, e che gli svela la presenza di un immenso tesoro nascosto sull’isola di Montecristo.

Da qui in poi, la sua vita potrebbe prendere innumerevoli pieghe. Perché Dantès è sì un fuggitivo, ma è ora ricco e acculturato, e per di più innocente: potrebbe ricominciare da zero e andare ovunque desideri, se non fosse per l’odio insaziabile che cova nei confronti dei suoi aguzzini.

E d’altro canto, come biasimarlo? Dantès non ha più niente da perdere e letteralmente tutto da guadagnare, ed è con un senso di sottile soddisfazione che lo vediamo ordire passo dopo passo un piano diabolico e sotterraneo contro coloro che l’avevano rovinato senza motivo, per mero egoismo e frustrazione.

Soldi, pazienza, astuzia, influenza sociale: Dantès, che inizia a farsi chiamare conte di Montecristo, ha tutto ciò che gli serve per farsi giustizia da solo, offrendo ai suoi nemici una seconda possibilità nel caso in cui si siano redenti, prima di trasformarsi nel loro fatale carnefice.

Eppure, come spesso accade in letteratura a chi vuole fare le veci della divina provvidenza, e come succedeva già agli eroi greci quando finivano per peccare di hybris, presto o tardi il prezzo da pagare per le sue azioni dovrà comunque arrivare.

Un prezzo che Dumas decide di non quantificare in franchi e nemmeno in una sorte nuovamente avversa a Dantès, ma che possiamo invece rintracciare scavando a fondo nella psicologia di questo oscuro e affascinante personaggio.

Se, infatti, è vero che Dantès ha tutto da guadagnare, è anche vero che – dopo essersi riconquistato la libertà – non investe le proprie energie nel riscattarsi o nel recuperare gli anni perduti, né cerca conforto nei propri cari (anche perché il padre è morto di stenti e la bella Mercédès si è sposata con uno dei suoi avversari), concentrandosi solo in un ossessivo ed estenuante regolamento di conti.

Non può sfogarsi con nessuno e non può nemmeno prendere fiato dal suo stesso disegno malvagio. Deve andare avanti a denti stretti, ritrovare Mercédès senza battere ciglio e votare la sua intera esistenza all’impeccabile piatto che sta tentando di servire il più freddo possibile.

E allora, proprio come accade a Dantès quando è ormai a pochi passi dal raggiungere la più completa delle soddisfazioni, anche a chi legge succede inevitabilmente di chiedersi se il protagonista non si stia spingendo troppo in là. Un po’ come nel caso del capitano Achab in Moby Dick, come nell’Amleto di William Shakespeare (1564-1616) o come nel Rigoletto di Giuseppe Verdi (1813-1901).

D’altronde, scrive Dumas, l’uomo diventa ciò che pensa – e il conte di Montecristo sembra d’un tratto un’unica cosa con il proprio astio, un rancore che cammina, alimentato da una rognosa solitudine che non lo abbandona mai.

Si è forgiato con fatica una nuova identità, e tuttavia a nulla gli è valso nel momento in cui ha iniziato a manipolare chiunque lo circondasse, assecondando un istinto che l’autore definisce sì connaturato all’essere umano, ma che non tarda a trasformare la quotidianità di Dantès in un intricato mosaico di relazioni ipocrite e di conseguenze nefaste, che assomiglia alla tela di un ragno pantagruelico.

Così, quello che in un iniziale slancio di empatia avevamo interpretato come un legittimo atto di rivincita personale si trasforma in una catena che lega il conte di Montecristo ai suoi stessi demoni, facendogli oltrepassare il sottile confine che divide la giustizia dalla cieca vendetta.

Le sue intenzioni potranno pure essere gestite con la massima maestria e solerzia, ma alla fine dei giochi non possono che spingerci a riflettere sulle dinamiche emotive e morali che ruotano intorno a un eterno dilemma: sta davvero a noi stabilire quando e se condannare il prossimo? E fino a che punto il nostro fine, benché comprensibile, giustifica i mezzi che usiamo per ottenerlo?

Una risposta che a ciascuno toccherà trovare per sé, prendendo spunto dal catartico percorso di formazione (o di deformazione, in base ai punti di vista) di Edmond Dantès e dalle proprie vicende personali, ma rispetto a cui Alexandre Dumas sembra lasciarci nell’epilogo un indizio importante.

Quando Montecristo porta a termine il suo tremendo progetto ed è pronto a dare amore, generosità e seconde occasioni alle figure a cui si è legato, l’autore ci ricorda infatti che il vero attributo dei forti non risiede tanto nella capacità di adottare la legge del taglione, quanto in quella di concedere il perdono.

Lasciare andare i torti subiti, anziché consacrarci anima e corpo a ogni tipo di ritorsione, è d’altronde un modo per accettare che il destino segua la propria strada nei confronti dei nostri rivali, ma specialmente per ritrovare la pace con noi stessi, evitando di farci intossicare dalla sete di vendetta e dando un valore nuovo al tempo che ci è ancora concesso di assaporare.

Anche perché, come scriveva nel 1983 lo scrittore Lewis B. Smedes (1921-2022), “perdonare è liberare un prigioniero e scoprire che quel prigioniero eri tu“, rimasto intrappolato in un invisibile Castello d’If per molti più anni di quanti ne avremmo mai potuti immaginare.

Fonte: www.illibraio.it